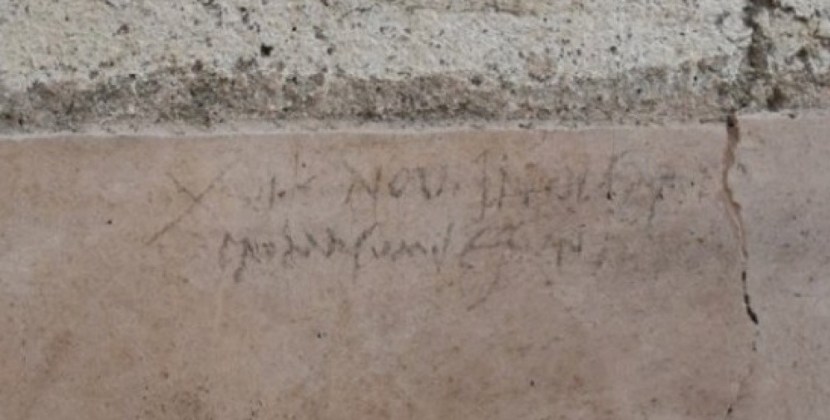

“¡Oh, muros! Habéis aguantado tantos grafitis aburridos, que me asombra que no os hayáis derrumbado.”

Grafiti encontrado en la basílica de Pompeya.

En el antiguo imperio romano los proletarios, aquellos tan pobres que sólo tenían como patrimonio su descendencia, así como los rufianes y trabajadores nocturnos (desde veladores hasta mancebos o hetairas que lloraban el desdén de los fornidos legionarios) tenían un arma poderosísima para luchar contra los poderosos: el grafito callejero.

Enarbolando punzones de metal, los desposeídos de las grandes ciudades del imperio garabateaban en las paredes sus agravios, en tono jocoso, satírico o bien con la honesta rabia del humillado. En Pompeya, protegidos del paso del tiempo gracias al manto protector de la ceniza volcánica, se hayan preservados varios ejemplos de grafitos romanos. La voz de los pobres y desprotegidos hace dos mil años sigue resonando insurrecta en esos muros.

Y es que el grafiti siempre ha sido ilegal. Su clandestinidad permite la hazaña procaz, el desahogo y la esperanza de un futuro que nunca -o casi nunca- habría de llegar. ¡Qué alternativa podían tener las esclavas mancilladas si no entregar sus sueños libérrimos al silencioso testimonio de la escritura en piedra ajena! Lloraban por la autonomía perdida, los latigazos, el abuso constante; dormían y acaso en ese teatro onírico del triste que es la noche recordaban cuando el yugo romano no pesaba sobre ellas. Algunos grafitis eran de los primitivos cristianos, casi todos ellos esclavos, que arañaban los pasillos de las catacumbas con el humilde pez de Cristo. Su revolución se limitaba a dañar un poco el poderío de sus amos dejando la huella de su verdadera fe; su esperanza era no sólo la vida eterna, sino la libertad en ésta.

Estos grafitos fueron testimonio de la desigualdad de la sociedad mediterránea: pero también de su juego lúdico, de enfrentamiento constante con los magnates y potentados. En las paredes de Roma o de otras ciudades itálicas, en las calzadas o acueductos, a un costado de los anfiteatros o termas, el plebeyo se burlaba del patricio: si era disoluto, ahí aparecía una relación de sus excesos; los corruptos obtenían la sanción pública de la mala fama y los hipócritas claros reproches a sus mentiras. El grafiti es libertad de la palabra iracunda, por lo tanto, grosera, mal portada, que toma por asalto monumentos y callejones por igual, sobre todo cuando la injusticia gobierna y las leyes sólo sirven de tapadera para el desenfreno de la violencia estructural.

Por supuesto el imperio romano era violento; pero no hablo aquí de la gesta de los gladiadores ni de la maquinaria de guerra de las legiones -que sin duda eran refinamientos de esa violencia bélica nacida en la urbe del Tíber-; hablo de la injuria cotidiana cometida en contra de los sirvientes, mucamas, eunucos, extranjeros, tributarios o vasallos que bajaban la cabeza ante el senado y el pueblo romano: una violencia institucional que rezumaba sangre cada vez que la vara o la espada sometían a otra tribu de “bárbaros”. Para nosotros, nietos de ese imperio latino, es fácil cantar sus triunfos y regocijarnos en los legados de su civilización, que son muchos y señeros: pero para las naciones sojuzgadas por los descendientes de Rómulo, el imperio fue opresión. Una pesadilla que terminó cuando esas rocas mancilladas, no tanto por el grafiti sino por tanta injusticia, se derrumbaron. Cuando esos llamados bárbaros terminaron por finiquitar a Roma. Con el tiempo los supuestos bárbaros demostraron ser capaces de crear sociedades que retomaron mucho del viejo imperio; no en balde los visigodos y otros pueblos crearon el arte románico y sembraron las semillas de las lenguas romances, herederas del latín. Pero esos reinos que nacieron de entre las ruinas de Roma tenían al menos en sus aspiraciones el deseo de la justicia e igualdad entre los cristianos. Y claro, no fueron sociedades perfectas: reprodujeron muchos de los vicios y las crueldades del imperio. No todos, pero los suficientes. Y el grafiti siguió siendo la voz pétrea, rebelde, de los que no tienen voz.

De los romanos copiamos los arcos del triunfo y las columnas para conmemorar victorias: ahí está la columna de Trajano, pieza de propaganda del régimen imperial que narra la destrucción de los dacios y su esclavitud. De los romanos acaso hemos obtenido la idea de que el monumento tiene un poder mágico especial: que representa al Estado, su majestad y honor. Cuando en realidad es en nuestras leyes y particularmente en su cumplimiento justo donde reside la verdadera grandeza de un país. El mejor monumento a nuestra civilización es inmaterial: es un Estado de Derecho donde todos, mujeres y hombres, vivamos sin ser esclavos del miedo y la impunidad.

Así pues, no censuro el grafiti ni pido castigos draconianos para quienes lo usan para gritar. Prefiero un país con esas voces que arañan las piedras de las estatuas y columnas que el silencio de las muertas, las violadas, las desaparecidas, las y los olvidados de esta nuestra tierra de sombras. Pero sí, preferiría un país de leyes donde no tengan que gritar los que no tienen voz a través del grafiti. Eso se dará si y sólo sí México deja de ser el imperio de la violencia contra todos, pero sobre todo contra la mujer.