Un excelente texto de Ricardo Guzmán Wolffer, publicado el 24 de marzo de 2019, a propósito de la estructura de la violencia callejera e institucional en la obra del gran escritor afro-americano Chester Himes, me hizo reflexionar sobre lo difícil que es explicar de manera sencilla los beneficios -y las sombras- del nuevo sistema penal acusatorio mexicano, cuya implantación no ha dejado a nadie satisfecho al cien por ciento.

Y es que en una época de grandes injusticias, de asesinatos impunes y crimen, organizado o azaroso, hablar del debido proceso legal, de la cadena de custodia de las pruebas, de la labor de integración de la carpeta de investigación, de la presunción de inocencia, parecería un gesto ocioso, académico, sin consecuencia real.

¿Cómo explicar que el sistema penal mexicano era un ente perverso, una fábrica de culpables y un instrumento no de justicia sino de represión? Lo más sencillo sería pedirle a nuestro interlocutor que vaya a la Suprema Corte de Justicia mexicana y vea los murales de Rafael Cauduro. Ahí, de manera gráfica y dolorosa, podemos ver el legado de un sistema criminal diseñado para la injusticia: los expedientes olvidados, la tortura como único medio del quehacer policíaco, la corrupción como cloaca. Su obra pictórica en las paredes del tribunal constitucional y de legalidad supremo en nuestro país, llamada “7 Crímenes Mayores”, debería ser visita obligada para todos los que nos dedicamos al ejercicio del Derecho en México. Y también sería, propongo, una escala indispensable para todo ciudadano en ciernes de este país. Esos son los vicios que se pretenden sanar con la llamada reforma penal, o el nuevo sistema penal acusatorio.

Pero, como nos recuerda Ricardo Guzmán Wolffer cuando habla del Harlem lumpenproletario y gozoso de los libros de Chester Himes, la ilegalidad hecha norma de vida nos impide tomar conciencia de tales atrocidades. Cuando la violencia es moneda corriente, pensamos que todo se paga con ella. Cuando quienes deben tutelar la ley la violan, el mensaje para el ciudadano es que no hay ley. Así, si los policías allanan domicilios sin orden judicial, detienen arbitrariamente a presuntos culpables y fabrican expedientes, ¿dónde queda la idea de un Estado de Derecho, uno de los atributos de todo colectivo que se diga civilizado? Resulta que cuando la impunidad campea a sus anchas, el ser humano asume que si el sistema de justicia no funciona, hay que crear un sistema nuevo, paralelo a éste. Así la corrupción, el compadrazgo y el tráfico de influencias ocupan el lugar de un poder judicial inoperante, una policía represora e inútil, unas fiscalías de papel, impotentes. Se normaliza esa otra vía, la vía de la calle. La vía de la violencia. De ahí que los linchamientos abunden donde se advierte el silencio del Estado.

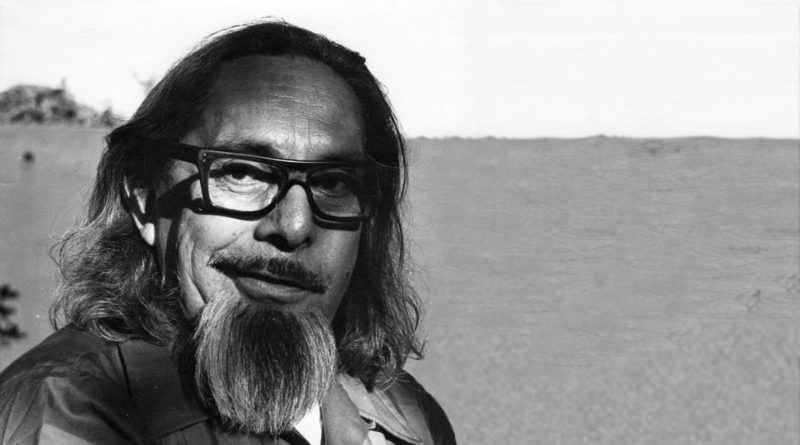

¿Y qué decir de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cerrar de manera definitiva la colonia penitenciaria de las Islas Marías? Aquí es donde es menester recordar al escritor José Revueltas, quien fuera recluso en dicho penal insular. José Revueltas, acusado y sentenciado por sus ideas políticas, pues su único delito fue su militancia comunista y el haber organizado huelgas de trabajadores agrícolas en Nuevo León, no gozó de ninguno de los beneficios del nuevo sistema penal acusatorio. No tuvo un juicio público en el cual pudiera controvertir las pruebas en su contra, no fue considerado inocente sino desde el inicio se le vio y trató como culpable; enviado sin mayor trámite a las Islas Marías con una “cuerda” o contingente de presos comunes, se le humilló al compartir su destino con los más desamparados, los que no tenían medios para defenderse. Su estancia en la prisión donde los muros son el Océano Pacífico quedó plasmada en su novela “Los muros de agua”: la cárcel envilece a los hombres, los enmudece, como la injusticia que vemos en el Harlem de Himes o en los murales de Cauduro; la violencia cotidiana de un sistema que conspira para quitarte lo único que la pobreza no te quita del todo: la libertad.

Y creo que esto es lo que realmente quiero decir: el derecho penal es el derecho de los pobres. Esto lo comprendió Revueltas, quien volvió a pisar un penal mexicano por su activismo político en el año 1968, el infame reclusorio de Lecumberri -ahora Archivo General de la Nación-; de este paso por las crujías del Palacio Negro, Revueltas escribiría una obra maestra: “El apando”, la novela circular que sirve como principal denuncia al viejo sistema penitenciario mexicano: la crueldad de las celdas de castigo, de la prisión del alma que destruye aquello que nos hace humanos.

Como bien escribe Virginia Bautista en el periódico Excelsior, “la obra [Los muros de agua] narra las violaciones a los derechos humanos, el maltrato a los homosexuales, el influyentismo y la corrupción del sistema jurídico a través de cinco personajes”; con esto la obra de Revueltas sigue clamando en el desierto los vicios pasados, incluso presentes, del sistema penal mexicano. La diferencia es que en 1941, año de la publicación de esta novela, era “normal” que el preso y el acusado viviera un infierno en la tierra judicial y penitenciaria; ahora en 2019, pienso, existe la voluntad del Estado mexicano en reconocer que esa “normalidad” era perversa.

El nuevo sistema penal acusatorio tiene muchos enemigos: la inercia, la desconfianza ciudadana, la ineptitud y mala preparación de las autoridades encargadas de implementarlo. Pero constituye pasos en la dirección correcta, aquella que nos aleja de la violencia como forma de vida. Caminar esa senda nos costará no pocos tropiezos; pero como las obras de Chester Himes, Rafael Cauduro y José Revueltas nos lo acreditan, es un camino que debemos recorrer si queremos derrumbar los muros mentales, legales, que nos impiden transitar a la normalidad democrática. Así entiendo yo el acto liberador del presidente López Obrador: derrumbar la prisión física para que el aire del mar libertario nos salve a todos.